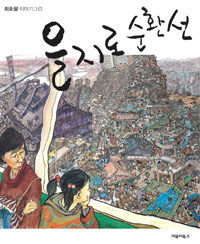

을지로 순환선

최호철 이야기그림

서문

비비적거리며 그리기

강홍구

최호철이 그림책을 낸다. 아니 만화책인가? 어쩌면 둘 다이고, 여하튼 내게 글을 부탁한다. 비평문은 물론 아니고 서문이다. 비평 따위는 조금도 쓰고 싶은 생각이 없다. 서문이 뭘까? 머리말? 사전을 찾아본다. '머리말. 서문을 보면 책의 내용을 대강 알 수 있다.' 라고 나와 있다. 그러니까 요는 호철이가 내는 책의 대강이나 사항을 적어야 된다는 말이다. 하지만 책에 담긴 그림을 글로 요약한다는 것은 말이 안 되니 그의 그림에 관한 이런전런 이야기들을 적는 수밖에 없다.

먼저 떠오르는 것은 스무 해도 더 전, 1984년 대학교 1학년 실기실이다. 창 밖으로 한강이 내려다 보였던 실기실. 오후가 되면 직사광선이 들어오는 바람에 좀 귀찮았던 실기실에서 최호철이 그림을 그린다. 열심히 그렸던 것 같다. 상권이, 진석이, 주영이, 경복이 등등의 이름도 같이 떠오른다. 이제 사십대 초반이 되었으니 이렇게 이름을 부르는 것도 이 글이 마지막이 아닐까 싶다. 가방을 어깨에 둘러멘 호철이가 이마에 땀을 흘리며 실기실로 들어온다. 캔버스를 이젤에 올리고 물감을 짜고 붓을 든다. 호철이의 옷 어딘가에도 물감이 묻어 있다. 안봐도 빤하다. 왜냐면 그는 덜렁이니까.

다음에는 학교 근처에 있던 그의 집 좁은 방이 떠오른다. 70년대에 지었으리라 짐작되는 그집 방에는 호철이의 모든 것이 있었다. 그가 자주 흥얼거리던 '러브 오브 마이 라이프'가 실린 퀸의 음반과 잡지, 그림, 만화, 책 등이 곳곳에 쌓여 있었다. 그는 뭔가 모으는 데 일가견이 있었다. 그리고 또 라면이 떠오른다. 모든 종류의 라면을 거의 다 먹어 보았으면서도 새로 나온 라면이 있으면 나오자마자 시식을 해 보던 호철이. 특히 국물에 관해서는 일종의 달인이었다.

다음에는 지하철이 나타난다. 늘 크로키 북과 로트링 펜을 들고 다니던 호철이. 어깨에 멜 수 있는 끈이 달린, 잃어버릴 경우를 대비해 돌려달라는 간곡한 부탁과 주소 그리고 전화번호가 쓰여진 그 스케치북을 몇 권째 보았는지 잊어버렸다. 지금쯤이면 거짓말 좀 보태서 창고 하나 가득 찰까.

이미 십 년쯤 전에 나왔어야 했을 그의 책에 있는 그림들은 호철이와 자꾸 겹친다. 물건이 잔뜩 쌓인 그의 방, 작업실, 스케치북 따위가 같이 쌓인다.

그의 그림 속에는 대개 뭔가 잔뜩 있다. 아파트, 산동네, 버스 안, 길거리, 지하철, 방 안 등등 어디를 보아도 사람과 물건들이 있다. 그냥 있는 게 아니라 많다. 많을 뿐만 아니라 넘친다. 넘쳐서 다시 그림이 된다. 그것이 그가 세상을 보는 방법이다. 만화의 형식이건 일러스트건 마찬가지다.

내가 주의 깊게 보는 것은 간략한 글이 쓰인 그의 그림들이다. 이걸 어떻게 분류해야 할지는 모르겠다. 거의 만화의 원형과 유사한 이 그림들의 일부는 도미에가 그린 19세기의 풍자화와 겹치고 또 일부는 현대 만화 같다. 흥미롭다. 왜냐면 칸 나눔이 없는 만화, 한 칸 만화라고 부를 수도 있고, 풍속화라고 부를 수도 있는 그 그림들에는 서사적인 내용이 차곡차곡 담겨 있기 때문이다. 그의 세계다.

초기에는 펜과 물감으로, 지금은 아마도 컴퓨터를 이용해서 그려진 그의 그림은 도시 밑바닥에서 시작한다. 그러나 그의 도시성은 서민적이라고 부를 수 있는 도시다. 일종의 변두리성, 아니면 기층적인 요소들이 있다. 그런 요소들은 그가 홍익대 뒤의 '와우산' (이 책 18쪽)에서 본 서울을 그린 그림에서 먼저 눈에 띄었다. 아마 이 그림은 우리에게 작심하고 그려 보여 준 최초로 만화, 일러스트, 회화적인 것이 한꺼번에 들어 있는 기념할 만한 그림이었을 것이다. 맨 앞쪽 가까운 곳에서는 산동네 풍경이, 저 먼 곳에는 빌딩과 아파트가 늘어선 도심이 보인다. 한 화면 속에 서울이 들어 있다. 가까운 곳의 세밀한 묘사에서 저 먼곳의 희미한 형상들까지 거기에 있다.

그 이후 그의 그림은 늘 그곳을 떠나지 못했다. 그가 어디로 이사를 가건, 학교에서 학생들을 가르치건 마찬가지였다. 마치 그가 늘 메고 다니는 무겁고 커다란 가방처럼. 가방 안에 든 그림도구, 카메라, 책 따위처럼 차곡차곡 들어 있다.

다음으로는 지하철 그림이다. '을지로순환선' (이 책 표지, 54쪽)이다. 우리는 을지로순환선을 타고 워커힐 미술관에 가곤 했으니까. 아니 뭐 을지로순환선이 아니라도 상관없다. 그림 속의 승객들은 우울한 표정이다. 뭔가 귀찮아하는 것 같기도 하다. 삶 자체가 귀찮은 것일까. 그러나 사실 나는 그 승객들의 표정보다도 역시 뒤틀린 차창 밖으로 보이는 풍경에 관심이 있다.

광각렌즈로 들여다본 듯한 왜곡된 광경들은 기이하다. 높은 빌딩, 아파트는 비비 꼬여 있고, 산동네는 더 높이 솟아오른다. 그것은 광물질로 이루어진 도시가 아니라 일종의 동물처럼 보인다. 더 정확히 말하자면 괴물이다. 그 괴물은 도시이고 지하철은 괴물의 내장을 지나고 있다.

어쩌면 사람들은 그 내장 속의 삶이 싫은 것이다. 그렇다고 딱히 도망갈 방법도 없으니까 더 싫을 수밖에. 물론 이것은 전적으로 내 생각이다. 호철이는 도시를 좋아했다. 그는 서울내기니까 그럴 수밖에 없다.

그가 좋아하는 도시에 대한 관찰은 섬세하다. 얼마나 섬세한가는 위에서 예를 든 그림만 보아도 되지만 그 이후에 그려진 다른 것들을 보아도 금방 알 수 있다. 단칸 만화 같은 일러스트레이션 속의 시장, 골목길, 대추리 등등 어느 것을 보아도 눈에 뛴다. 때로는 그 때문에 그림 위에 쓰인 대사들이 군더더기로 보이기조차 한다. 물론 거기에는 일종의 유형성이 있다. 그러나 그 유형성 조차도 우리 삶 자체의 패턴이다. 때문에 그 패턴은 현실성을 얻는다.

이 현실성이 그의 그림들에 접근하기 쉽게 만든다. 이게 뭔 말인가. 접근하기 쉽지 않으면 일러스트도 만화도 아닌데. 너무 당연한 말을 했더니 좀 쪽팔린다. 시선의 측면에서 보자면 그의 그림들은 이른바 조감도적 시각과 낮은 시점들이 되풀이 된다. 장면 전체를 보여 주기 위해서는 조감도적 시각이, 개별적인 사물이나 대상에 집중하고자 할 때는 낮은 시각이 주가 된다. 그것 자체도 특이한 것은 없다.

중요한 것은 그러한 시각들이 적절히 구사되어 세계와 삶을 다시 보게 한다는 것이다. 그리고 삶을 다시 보게 하는 힘은 구체성에서 온다. 그의 그림 속에 있는 사소한 구체성은 추상적인 것을 다룰 때는 없는 어떤 진실성을 보여 준다. 아니다, 뭔가 생각하게 하는 힘이 있다. 우리가 사는 세계를 다시 되돌아보게 하는 힘. 그 힘은 낯익은 것들을 낯설게 하고 시선 자체를 되돌아보게 한다.

다시 그의 그림을 보니 그런 생각이 든다. 이 구체성을 더 밀고 나가서 끔찍하게 만들어 버릴수는 없을까. 구질구질한 정도의 끔찍한 구체성이 가진 무시무시함을 보고 싶다. 그러려면 역시 컴퓨터보다 손이 낫다. 지금 내가 보는 그의 그림들이 디지털로 재현된 것이기 때문만은 아닐 것이다.

이제 호철이한테 건방진 충고를 하고 싶어진다. 그의 재능이 자꾸 어디론가 새는 듯한 느낌이 든다고. 그는 늘 바쁘다. 작업을 하기보다 다른 일 때문인 것 같기도 하다. 학생들을 가르치는 데 너무 열심이어서가 아닐까. 사실 자세한 사정은 모른다. 이제 예전처럼 자주 보기도 힘들고 하니 그럴 수밖에. 야, 호철아. 책 낸 것 축하한다. 책이라는 게 자신이 뭘 했는지를 한꺼번에 다시 보게 하는 힘이 있는 거니까 그걸 축하한다. 이제 애들 너무 열심히 가르치지 말고, 학교일에 적당히 하고 그림 좀 더 많이 그려라. 무시무시하고 끔찍하도록.

최호철 이야기그림

서문

비비적거리며 그리기

강홍구

최호철이 그림책을 낸다. 아니 만화책인가? 어쩌면 둘 다이고, 여하튼 내게 글을 부탁한다. 비평문은 물론 아니고 서문이다. 비평 따위는 조금도 쓰고 싶은 생각이 없다. 서문이 뭘까? 머리말? 사전을 찾아본다. '머리말. 서문을 보면 책의 내용을 대강 알 수 있다.' 라고 나와 있다. 그러니까 요는 호철이가 내는 책의 대강이나 사항을 적어야 된다는 말이다. 하지만 책에 담긴 그림을 글로 요약한다는 것은 말이 안 되니 그의 그림에 관한 이런전런 이야기들을 적는 수밖에 없다.

먼저 떠오르는 것은 스무 해도 더 전, 1984년 대학교 1학년 실기실이다. 창 밖으로 한강이 내려다 보였던 실기실. 오후가 되면 직사광선이 들어오는 바람에 좀 귀찮았던 실기실에서 최호철이 그림을 그린다. 열심히 그렸던 것 같다. 상권이, 진석이, 주영이, 경복이 등등의 이름도 같이 떠오른다. 이제 사십대 초반이 되었으니 이렇게 이름을 부르는 것도 이 글이 마지막이 아닐까 싶다. 가방을 어깨에 둘러멘 호철이가 이마에 땀을 흘리며 실기실로 들어온다. 캔버스를 이젤에 올리고 물감을 짜고 붓을 든다. 호철이의 옷 어딘가에도 물감이 묻어 있다. 안봐도 빤하다. 왜냐면 그는 덜렁이니까.

다음에는 학교 근처에 있던 그의 집 좁은 방이 떠오른다. 70년대에 지었으리라 짐작되는 그집 방에는 호철이의 모든 것이 있었다. 그가 자주 흥얼거리던 '러브 오브 마이 라이프'가 실린 퀸의 음반과 잡지, 그림, 만화, 책 등이 곳곳에 쌓여 있었다. 그는 뭔가 모으는 데 일가견이 있었다. 그리고 또 라면이 떠오른다. 모든 종류의 라면을 거의 다 먹어 보았으면서도 새로 나온 라면이 있으면 나오자마자 시식을 해 보던 호철이. 특히 국물에 관해서는 일종의 달인이었다.

다음에는 지하철이 나타난다. 늘 크로키 북과 로트링 펜을 들고 다니던 호철이. 어깨에 멜 수 있는 끈이 달린, 잃어버릴 경우를 대비해 돌려달라는 간곡한 부탁과 주소 그리고 전화번호가 쓰여진 그 스케치북을 몇 권째 보았는지 잊어버렸다. 지금쯤이면 거짓말 좀 보태서 창고 하나 가득 찰까.

이미 십 년쯤 전에 나왔어야 했을 그의 책에 있는 그림들은 호철이와 자꾸 겹친다. 물건이 잔뜩 쌓인 그의 방, 작업실, 스케치북 따위가 같이 쌓인다.

그의 그림 속에는 대개 뭔가 잔뜩 있다. 아파트, 산동네, 버스 안, 길거리, 지하철, 방 안 등등 어디를 보아도 사람과 물건들이 있다. 그냥 있는 게 아니라 많다. 많을 뿐만 아니라 넘친다. 넘쳐서 다시 그림이 된다. 그것이 그가 세상을 보는 방법이다. 만화의 형식이건 일러스트건 마찬가지다.

내가 주의 깊게 보는 것은 간략한 글이 쓰인 그의 그림들이다. 이걸 어떻게 분류해야 할지는 모르겠다. 거의 만화의 원형과 유사한 이 그림들의 일부는 도미에가 그린 19세기의 풍자화와 겹치고 또 일부는 현대 만화 같다. 흥미롭다. 왜냐면 칸 나눔이 없는 만화, 한 칸 만화라고 부를 수도 있고, 풍속화라고 부를 수도 있는 그 그림들에는 서사적인 내용이 차곡차곡 담겨 있기 때문이다. 그의 세계다.

초기에는 펜과 물감으로, 지금은 아마도 컴퓨터를 이용해서 그려진 그의 그림은 도시 밑바닥에서 시작한다. 그러나 그의 도시성은 서민적이라고 부를 수 있는 도시다. 일종의 변두리성, 아니면 기층적인 요소들이 있다. 그런 요소들은 그가 홍익대 뒤의 '와우산' (이 책 18쪽)에서 본 서울을 그린 그림에서 먼저 눈에 띄었다. 아마 이 그림은 우리에게 작심하고 그려 보여 준 최초로 만화, 일러스트, 회화적인 것이 한꺼번에 들어 있는 기념할 만한 그림이었을 것이다. 맨 앞쪽 가까운 곳에서는 산동네 풍경이, 저 먼 곳에는 빌딩과 아파트가 늘어선 도심이 보인다. 한 화면 속에 서울이 들어 있다. 가까운 곳의 세밀한 묘사에서 저 먼곳의 희미한 형상들까지 거기에 있다.

그 이후 그의 그림은 늘 그곳을 떠나지 못했다. 그가 어디로 이사를 가건, 학교에서 학생들을 가르치건 마찬가지였다. 마치 그가 늘 메고 다니는 무겁고 커다란 가방처럼. 가방 안에 든 그림도구, 카메라, 책 따위처럼 차곡차곡 들어 있다.

다음으로는 지하철 그림이다. '을지로순환선' (이 책 표지, 54쪽)이다. 우리는 을지로순환선을 타고 워커힐 미술관에 가곤 했으니까. 아니 뭐 을지로순환선이 아니라도 상관없다. 그림 속의 승객들은 우울한 표정이다. 뭔가 귀찮아하는 것 같기도 하다. 삶 자체가 귀찮은 것일까. 그러나 사실 나는 그 승객들의 표정보다도 역시 뒤틀린 차창 밖으로 보이는 풍경에 관심이 있다.

광각렌즈로 들여다본 듯한 왜곡된 광경들은 기이하다. 높은 빌딩, 아파트는 비비 꼬여 있고, 산동네는 더 높이 솟아오른다. 그것은 광물질로 이루어진 도시가 아니라 일종의 동물처럼 보인다. 더 정확히 말하자면 괴물이다. 그 괴물은 도시이고 지하철은 괴물의 내장을 지나고 있다.

어쩌면 사람들은 그 내장 속의 삶이 싫은 것이다. 그렇다고 딱히 도망갈 방법도 없으니까 더 싫을 수밖에. 물론 이것은 전적으로 내 생각이다. 호철이는 도시를 좋아했다. 그는 서울내기니까 그럴 수밖에 없다.

그가 좋아하는 도시에 대한 관찰은 섬세하다. 얼마나 섬세한가는 위에서 예를 든 그림만 보아도 되지만 그 이후에 그려진 다른 것들을 보아도 금방 알 수 있다. 단칸 만화 같은 일러스트레이션 속의 시장, 골목길, 대추리 등등 어느 것을 보아도 눈에 뛴다. 때로는 그 때문에 그림 위에 쓰인 대사들이 군더더기로 보이기조차 한다. 물론 거기에는 일종의 유형성이 있다. 그러나 그 유형성 조차도 우리 삶 자체의 패턴이다. 때문에 그 패턴은 현실성을 얻는다.

이 현실성이 그의 그림들에 접근하기 쉽게 만든다. 이게 뭔 말인가. 접근하기 쉽지 않으면 일러스트도 만화도 아닌데. 너무 당연한 말을 했더니 좀 쪽팔린다. 시선의 측면에서 보자면 그의 그림들은 이른바 조감도적 시각과 낮은 시점들이 되풀이 된다. 장면 전체를 보여 주기 위해서는 조감도적 시각이, 개별적인 사물이나 대상에 집중하고자 할 때는 낮은 시각이 주가 된다. 그것 자체도 특이한 것은 없다.

중요한 것은 그러한 시각들이 적절히 구사되어 세계와 삶을 다시 보게 한다는 것이다. 그리고 삶을 다시 보게 하는 힘은 구체성에서 온다. 그의 그림 속에 있는 사소한 구체성은 추상적인 것을 다룰 때는 없는 어떤 진실성을 보여 준다. 아니다, 뭔가 생각하게 하는 힘이 있다. 우리가 사는 세계를 다시 되돌아보게 하는 힘. 그 힘은 낯익은 것들을 낯설게 하고 시선 자체를 되돌아보게 한다.

다시 그의 그림을 보니 그런 생각이 든다. 이 구체성을 더 밀고 나가서 끔찍하게 만들어 버릴수는 없을까. 구질구질한 정도의 끔찍한 구체성이 가진 무시무시함을 보고 싶다. 그러려면 역시 컴퓨터보다 손이 낫다. 지금 내가 보는 그의 그림들이 디지털로 재현된 것이기 때문만은 아닐 것이다.

이제 호철이한테 건방진 충고를 하고 싶어진다. 그의 재능이 자꾸 어디론가 새는 듯한 느낌이 든다고. 그는 늘 바쁘다. 작업을 하기보다 다른 일 때문인 것 같기도 하다. 학생들을 가르치는 데 너무 열심이어서가 아닐까. 사실 자세한 사정은 모른다. 이제 예전처럼 자주 보기도 힘들고 하니 그럴 수밖에. 야, 호철아. 책 낸 것 축하한다. 책이라는 게 자신이 뭘 했는지를 한꺼번에 다시 보게 하는 힘이 있는 거니까 그걸 축하한다. 이제 애들 너무 열심히 가르치지 말고, 학교일에 적당히 하고 그림 좀 더 많이 그려라. 무시무시하고 끔찍하도록.

'2015년 이전 > 책 - 또하나의 우주' 카테고리의 다른 글

| <한권으로 읽는 조선왕조실록> 박영규 ... 02 (0) | 2008.09.13 |

|---|---|

| <한권으로 읽는 조선왕조실록> 박영규 ... 01 (0) | 2008.09.12 |

| <사다리 걷어차기> 장하준 ... 02 (0) | 2008.09.10 |

| <사다리 걷어차기> 장하준 ... 01 (0) | 2008.09.08 |

| <을지로 순환선>최호철... 02 (0) | 2008.09.06 |